北京网友说|巷子深处的抗战精魂

清早六点半,七十五岁的张爷爷像泛泛同样推开那扇斑驳的木门,走进西斜街巷子。阳光刚刚爬过中共中央编译局的灰墙,在斑驳的树影间越过。他深吸连气儿,初始逐日的巡查——检验老院落的安全,记录需要维修的边缘。行为社区模范放哨队最年长的志愿者,这条646米长的巷子是他的“领地”,更是他生于斯、长于斯的家园。

西斜街53号院门前,张爷爷停驻脚步,仰头注视门楼上那幅“蝠在目下”的砖雕。过程比年窜改,蝙蝠图案鱼贯而来。岁月流转,记念却深植于砖石之间。

就在此时,宏庙小学传来晨读的琅琅书声。这座从1883年“镶蓝旗官学”发展而来的百年老校,依然传承着文化的火种。退休老师林奶奶正穿过前英子巷子,前去社区行为室指挥齐唱队排演。她的曲谱袋里,除了新印的歌谱,还有一册发黄的册子——那是她母亲在北平华光女子中学念书时留住的抗日歌曲集。

这些日常图景在宏汇园社区轮换演出,仿佛时光叠印。在这个0.25平方公里的寰球里,96个平房院和21栋楼房中生涯着5200东说念主。老龄化进程较高的社区却保捏着惊东说念主的活力。17个群团社会组织、10支志愿者服务队如血脉般贯串着每家每户。而很少有东说念主意志到,这种社区凝华力与抗战精神有着真切的历史渊源。

西斜街

西斜街不是一条普通的巷子。它由元代金水河分支干涸填淤而成,顺着古河说念当然蔓延的弧线,见证了北京城市水系变迁的地舆钤记。这条东南起自西单北大街、向西北蔓延的斜街,如并吞条规化血脉,连接着这片地皮的历史记念。

《啸亭续录》纪录的“公扎尔塔宅在西斜街”,如今已成为中共中央编译局地方地。这个看似鄙俚的机构遴荐在此落户,冥冥中延续了这片地皮的文化职责。从昔日的河说念到今天的街巷,从清代宅邸到马克想认识文章编译重地,西斜街长久是漂后流动的通说念。

逶迤的走向、错综的院落布局,宏汇园社区的巷子集结组成了一个有机的驻防体系。前英子巷子、后英子巷子、小英子巷子如毛细血管般贯串主街,粉子巷子、椿树巷提供了间接旅途。这种空间结构不仅在物理上酿成了保护樊篱,更在脸色上塑造了住户的共同体意志——家家连结、户户相守,炊烟里藏着顾虑,门扉间掩着领路,日子在相互的照拂里迟缓铺展,寻常岁月也便有了最绵长的温度。

歌单里的抗日旋律

前英子巷子甲6号,照旧的北平华光女子中学校址,如今已是普通民居。但老墙深处,似乎仍飘摇着上世纪三四十年代的念书声与歌声。

“北平三白”——白虹、白杨、白光,这三位从华光女中走出的电影明星,在抗战工夫展现了艺术家的民族骨气。她们不仅以艺术才华闻明沪上,更以爱国关切干与救一火畅通。

白杨在《十字路口》《一江春水向东流》中的饰演,成为中国电影史上的经典;白虹以歌喉叫醒群众;白光则以特有嗓音演唱抗战歌曲。她们在银幕演出绎人情世故,在银幕外为抗战奔跑呼号。其时报载:“三白之名,响彻南北;救国之志,感动乾坤。”

更宝贵的是,华光女中的师生不仅以文艺参与抗战,更平直投身地下服务。党员李爷爷的姑母曾是华光女中学生。“姑母和同学们暗暗为抗日武装制作纱布、绷带,还在教材里夹带抗日传单。”他指着前英子巷子的一处老院子说,“那处照旧是机要连结点。”

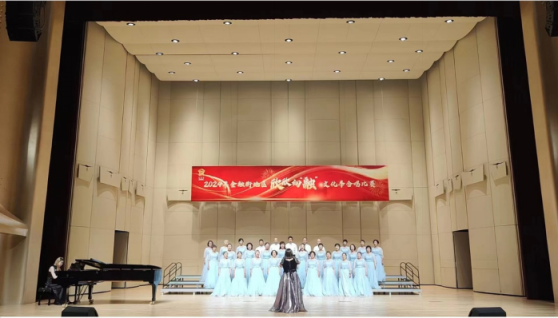

这种精神如今仍在社区延续。社区齐唱队频繁排演《黄河大齐唱》《松花江上》等抗战歌曲,梅奶奶说:“每次唱这些歌,皆能感受到阿谁年代的热血和勇气。”编织组的老东说念主们则紧记前辈为前哨将士织毛衣、作念军鞋的故事,如今她们为社区孤寡老东说念主编织衣物,传承着互助精神。

宏汇园社区老党员齐唱团 图源:宏汇园社区

从抗战精神到社区精神

散步当天宏汇园社区,抗战精神以新的格式延续传承。社区模范放哨志愿者队伍让东说念主想起当年的行家自保组织。张爷爷说:“咱们放哨不仅是防东偷西摸,更是看管一种社区精神。就像当年行家相互照管同样,当今也不成让任何一户东说念主家感到无助。”

宏汇园社区邻里节跳舞队饰演节目 图源:宏汇园社区

老年东说念主协会、齐唱队、编织组、跳舞队、书道组等社区群团社会组织,吸收了抗战时代行家动员的传统。通过文化行为凝华社区意志,通过互助合作增强社区韧性。

杰出值得一提的是,社区内的中央编译局、某军事单元宏庙经管处、西单派出所、洁如幼儿园、宏庙小学、云南大理驻京连结处等单元与住户区深度长入,酿成共建共治分享的步地。这种“军民长入”“单元社区联动”的模式,某种进程上亦然抗战时代全民动员模式的和平时代演变。

宏汇园社区志愿者们学习表面常识 图源:宏汇园社区

巷子里的精神破圈

跟着城市发展,老城保护濒临挑战。宏汇园社区的巷子诚然合座得以保留,但好多历史细节正在渐渐消亡。社区住户自觉开展了“巷子记念”形貌,记录老东说念主口述历史,拍摄建立细节,集结老像片贵府。

“每一块砖石皆有故事,”社区祁文告说,“咱们通过镜头记录这些行将消亡的记念,通过老东说念主们论说的故事,连接红色血脉。这不是怀旧,而是为了传承那种精神。”

社区行为室频繁举办抗战主题行为和展览,展示老街坊提供的什物和像片。孩子们在这里凝听祖辈的故事,泄露眼下的地皮照旧履历什么。

傍晚时代,张爷爷收尾放哨,来到社区行为室。今天这里杰出吵杂——齐唱队正在排演《长城谣》,编织组展示新作品,书道组书写抗战诗词。窗外,西斜街沐浴在金色夕阳中,编译局的楼影渐长,宏庙小学下学时孩子们的笑语欢声……

宏庙小学 图源:宏汇园社区

这是一幅鄙俚的社区生涯图景,却蕴含着深厚的历史底蕴。从抗战火食到社区解决,并吞种精神长久流淌——那是互助坚定、互助勇敢与文化自信。

八十多年往时,亲历者虽已远去,但精神藉由砖石、故事与日常扩充生生束缚。在这里,抗战记念从未被封存,它活跃于本质,扎根于生涯。

抗战精神早已千里淀为社区的日常伦理:邻里互助、文化传承、家园一体。它不仅保存了巷子的肌理,更延续了北京的血脉;它不再是驴年马月的史诗,而是可触可感的生涯;它来自往时,更属于将来。

夕阳西下,灯火模范亮起,连成一派和煦的光河,既照亮来路,也照耀远景。在这光晕之中,抗战精神已与现代生涯无缝会通,连接书写着一个社区、一座城、一个民族的不灭听说。

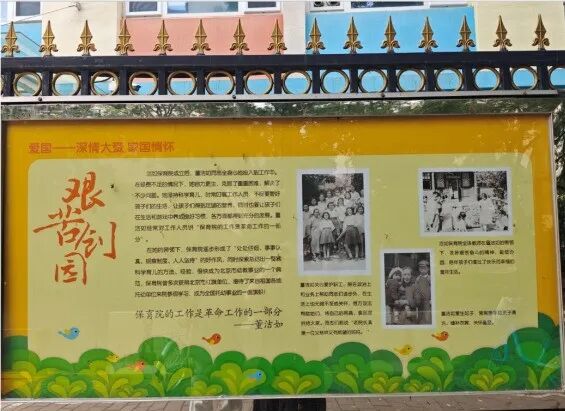

洁如幼儿园的前身——洁如保育院 发愤创园史 图源:西城区洁如幼儿园

作家:陈怡凝

- 上一篇:队员都哭了!是中国女排1-3负法国 赵勇赛后表态

- 下一篇:没有了